Auftraggeber

ETH Zürich, Infrastrukturbereich Immobilien

Architekt/Generalplaner

Itten+Brechbühl AG

Planung

2013–2023

Baubeginn

2016

Inbetriebnahme

ab 2018 in Etappen, bis 2023

Geschossfläche

14 230 m2

Bauvolumen

53 800 m3

Fotograf

Luca Zanier

Indietro

Zürich, Schweiz

Laboratorio macchine e Student Project House del Politecnico federale (ETH) di Zurigo - ristrutturazione e riconversione

| Programma |

Student Project House: ex centrale di teleriscaldamento (FHK), edificio tutelato, ora edificio di ricerca con laboratori (piano D), zone di lavoro (atrio e gallerie), aree di presentazione, soggiorno e lavoro (podio e tribuna aperta), caffetteria, terrazza Laboratorio macchine (ML): Sala macchine (MLH): ricerca, laboratorio, officina, max. 300 persone. ML 1: Aule didattiche (346 persone), sala seminari (40 persone) ML Nord (ML N): Tecnologia ETH Centro e sala macchine Piani interrati ML / FHK: fornitura di riscaldamento e raffreddamento ETH Centro |

| Committenza | ETH Zürich |

| Mandato diretto | 2012 |

| Progetto / Realizzazione | Student Project House: 2013–2021; Maschinenlaboratorium: 2013–2023 |

| Prestazioni IB |

|

| Architettura |

pool Architekten: 2010–2012, Studienauftrag (study commission) und Vorprojekt (preliminary project) Itten+Brechbühl AG: ab 2012, offenes Submissionsverfahren (open tender process) |

| Superficie | 14'230 m2 |

| Volume della costruzione | 53'800 m3 |

2012 erhielt IB durch ein offenes Submissionsverfahren den Auftrag, die Sanierung und den Umbau des Maschinenlaboratoriums der ETH Zürich als Architekt, Generalplaner und Baumanager auszuführen. Dem Verfahren ging ein Studienauftrag und Vorprojekt von pool Architeken voraus. Das baugeschichtliche Monumentalwerk stammt von Otto Rudolf Salvisberg, einem der Gründerväter von IB. Dieses wichtige Zeugnis der Moderne zu sanieren und zukunftsfähig zu machen, bedeutet eine Rückbesinnung auf die Ursprünge des Architektur- und Generalplanungsunternehmens.

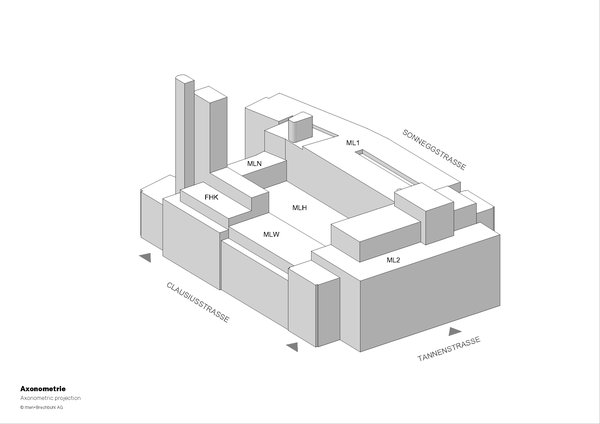

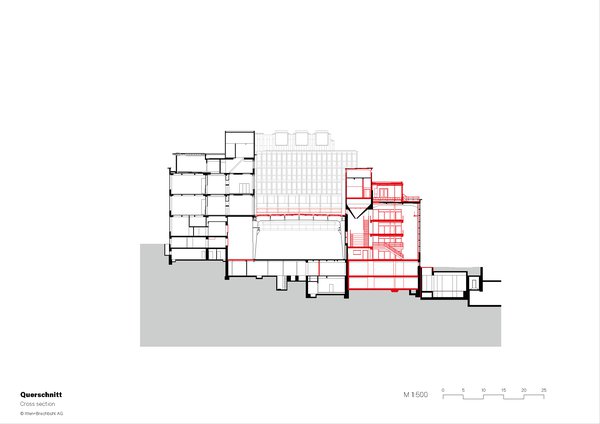

Das Maschinenlaboratorium ist ein eng verwobener Gebäudekomplex, welcher zwei Lehrgebäude (ML1 und ML2), die Maschinenhalle (MLH), das Maschinenlaboratorium Nord (MLN) und West (MLW) und das Fernheizkraftwerk (FHK) vereint. Dem Zeitgeist der Moderne folgend, betonte Otto Rudolf Salvisberg die Technizität der Gebäude, was sich vor allem im Hochkamin und im Kühlturm des Fernheizkraftwerks äussert.

Aufräumarbeiten und Ertüchtigung

Ein zentraler Anspruch der Sanierungs- und Umbauarbeiten besteht in der Wiederherstellung der ursprünglichen Schlichtheit des Maschinenlaboratoriums. Unter dieser Prämisse werden die verschiedenen Gebäudebestandteile grundlegend geräumt und von in späteren Zeiten hinzugefügten Bauelementen befreit. Im gleichen Zuge werden Tragstruktur und Gebäudetechnik auf den neuesten Stand gebracht und das Fernheizkraftwerk wird erdbebenertüchtigt. Die Gebäudehüllen bleiben unter strenger Berücksichtigung des denkmalpflegerischen Konzepts erhalten.

Die Maschinenhalle: neues Glasprismendach und erhöhte Raumkapazität

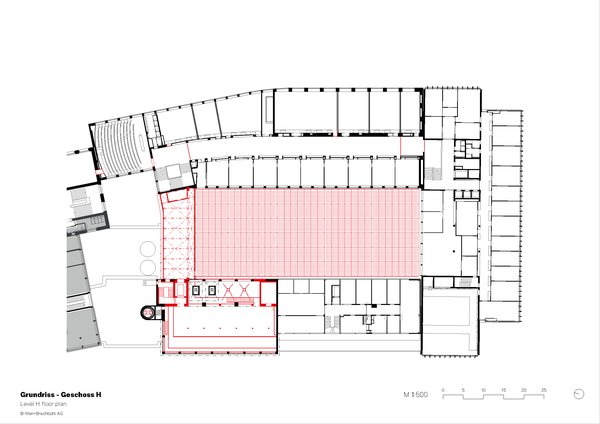

Die Maschinenhalle zählt zu den ersten vollständig geschweissten Stahlrahmenbauten der Schweiz. Das Hallentragwerk entspricht nach wie vor den heutigen Anforderungen und kann im Jetztzustand belassen werden. Beim charakteristischen Glasprismendach ist hingegen eine Totalsanierung erforderlich: Die Stärke der vorgefundenen Glasbauelemente entspricht nur einem Drittel der Aufbauhöhe eines heutigen Glasbausteinelements, welches sich aufgrund der bauphysikalischen Anforderungen auf 24 cm beläuft.

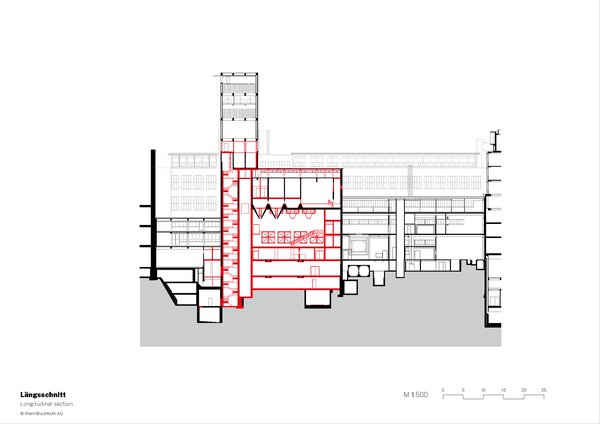

Um das Fassungsvermögen der nun leergeräumten Maschinenhalle von 50 auf 300 Personen zu erhöhen, wird die gesamte Technik in einem über der Leitwarte befindlichen Gebäudeteil platziert. Dieses Technikgeschoss spannt sich, einer im Raum schwebenden Technikbrücke gleich, zwischen das Lehrgebäude und das heute als Student Project House genutzte Fernheizkraftwerk.

Früher Fernheizkraftwerk, heute Student Project House

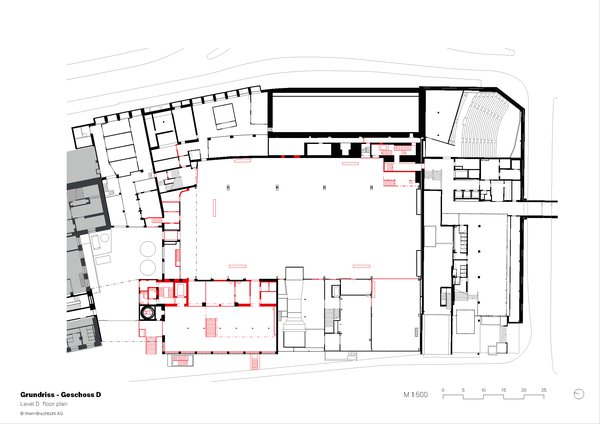

Das Fernheizkraftwerk durchläuft mittels baulicher Eingriffe ebenfalls eine grosse Transformation. Eine neue Innenraumstruktur in Form eines dreigeschossigen Galeriesystems substituiert die ehemaligen bis unters Dach reichenden Heizkessel. Die Studierenden der ETH Zürich nutzen das Student Project House als Plattform für die Entwicklung innovativer Ideen und Projekte.

Denkmalschutz bewahrt Spuren des Bestandes

Das denkmalpflegerische Konzept trägt der Architektur dieses Baukomplexes der Schweizer Moderne Rechnung: Die im Stadtbild verankerte Gebäudesilhouette tritt wieder zum Vorschein, die Fassadengestaltung und die Materialisierung des Gebäudeinneren sind dem Bestand nachempfunden und auch der reproduzierte, für Salvisberg typische Farbkanon erinnert an das Original.

Die beinahe 100-jährige Geschichte lässt sich mitunter an Spuren, die während den Eingriffen entstehen, ablesen. Das Zusammenspiel von alt und neu widerspiegelt sich vor allem an den Wänden und Böden des Fernheizkraftwerks und der Maschinenhalle.