Ansprechpartner

Robin Kirschke

Auftraggeber

Stadt Lausanne

Architekt

Itten+Brechbühl AG

Geschossfläche

6865m2

Bauvolumen

21 980m3

Klassenzimmer

54

Schüler

1000

Visualisierungen

Yos, Zürich

Back

Lausanne, Schweiz

Competition Belvedere School, Lausanne VD

| Program |

54 classrooms 1000 students |

| Surface area | 6'865 m2 |

| Construction volume | 21'980 m3 |

Wettbewerb 5.Preis, 2018

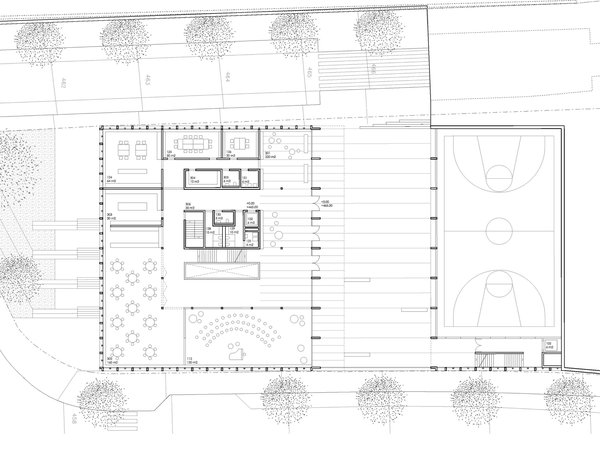

Das Objekt nutzt die Topographie des Geländes und schafft so eine funktionale Grundfläche, die in drei Ebenen unterteilt ist und verschiedene Zugangsmöglichkeiten zum Gebäude bietet. Diese Grundfläche stellt die Basis dar, auf der sich die Werkräume, die Turnhalle sowie der Parkplatz befinden.

Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich der Haupteingang, der vom Schulhof aus zugänglich ist. Er bietet einen freien Blick auf den See und wirkt wie ein Aussichtspunkt, ein neues «Belvédère». Grosszügige Räumlichkeiten öffnen sich zur umgebenden Landschaft hin. Die Südostseite beherbergt die Mensa und ist für einen optimalen Lichteinfall in doppelter Höhe ausgeführt.

Die oberen Stockwerke erheben sich über das urbane Treiben und bieten Raum für Klassenzimmer sowie Bereiche für naturwissenschaftliche und praktische Arbeit. Die vertikale Verteilung wird über einen zentralen Knotenpunkt gewährleistet. Das Objekt ist um ein Atrium herum angeordnet, in dem die Luft optimal zirkulieren kann. Gleichzeitig stellt es eine grosszügige Lichtquelle dar und ermöglicht die Einrichtung eines natürlichen Belüftungssystems im Gebäude.

Die Fassade des Belvédère-Neubaus steht in enger Beziehung zur Architektur der Umgebung.

Das gewählte Design ist strukturell angepasst und begünstigt eine Flexibilität im Innenbereich. Die vertikalen Träger weisen unterschiedliche Tiefen auf und rufen so eine dynamische Reaktion auf den umgebenden urbanen Kontext hervor. Zur Gewährleistung des akustischen Komforts sind in der Fassade technische Belüftungsvorrichtungen mit Lüftungsklappen installiert.

Das Gelände des Belvédère drückt eine Dualität zwischen künstlich erschaffenen Ebenen und natürlicher Topographie aus. Diese spannende Beziehung wird durch die Holzelemente im Betonsockel der Fassade wieder aufgegriffen. Die Komplementarität von «mineralischen» und «pflanzlichen» Elementen widerspiegelt die starke Verwurzelung mit dem Standort und seiner Atmosphäre.